鬼姫奇譚 一章:目撃、そして

「あーやば、すっかり暗くなっちゃったな」

少女は街灯で照らされたアスファルトの路を小走りで駆けていく。何の変哲もない無機質な道。周りに人影はなく、爽やかな冷気が辺りを包み込むばかりである。

「でもこんなに人もいなくて開放感があると、なんか世界を手に入れた気分。これはこれで、くく」

うっすらと口元をにやけさせながら、少女は一人悦に浸る。彼女は学校からの帰りが遅くなってしまったことを当初後悔していたが、いざ夜の下校の途に着くと、その非日常感をすっかり気に入ってしまった。

「夜は危ないなんて言うけれど、そんなことないじゃない。そもそも危なそうな人どころか、人っ子一人いないし」

少女は誰にともなくぼやきながら、歩くペースを緩める。どうせもう遅くなってしまったのだから多少早く家に着こうが着くまいが五十歩百歩というやつだ。ならば今この静謐で崇高なこの時間を思う存分満喫しようではないか。

全身に冷気を感じながら一方を石壁で築かれた道路を歩いている時、はたと少し遠くの方で微かだが、激しい音がするのを感じた。

「工事でもしているのかな。それともこんな時間にドライブ?」

音がどんどん近くなってくるのを感じた。何故だか分からないが、どこか聞きなれないその音に少し不安を感じる。

「なんだろう、早くここから離れた方がよさそうな――」

少女は街灯で照らされたアスファルトの路を小走りで駆けていく。何の変哲もない無機質な道。周りに人影はなく、爽やかな冷気が辺りを包み込むばかりである。

「でもこんなに人もいなくて開放感があると、なんか世界を手に入れた気分。これはこれで、くく」

うっすらと口元をにやけさせながら、少女は一人悦に浸る。彼女は学校からの帰りが遅くなってしまったことを当初後悔していたが、いざ夜の下校の途に着くと、その非日常感をすっかり気に入ってしまった。

「夜は危ないなんて言うけれど、そんなことないじゃない。そもそも危なそうな人どころか、人っ子一人いないし」

少女は誰にともなくぼやきながら、歩くペースを緩める。どうせもう遅くなってしまったのだから多少早く家に着こうが着くまいが五十歩百歩というやつだ。ならば今この静謐で崇高なこの時間を思う存分満喫しようではないか。

全身に冷気を感じながら一方を石壁で築かれた道路を歩いている時、はたと少し遠くの方で微かだが、激しい音がするのを感じた。

「工事でもしているのかな。それともこんな時間にドライブ?」

音がどんどん近くなってくるのを感じた。何故だか分からないが、どこか聞きなれないその音に少し不安を感じる。

「なんだろう、早くここから離れた方がよさそうな――」

突如、視界に何か見慣れない物体が入り込んできた。十数メートル先にあるその物体の正体を彼女は一瞬理解出来なかったが、それが静かに鼓動しており、少なくともそれが生き物であるらしいということを悟った。

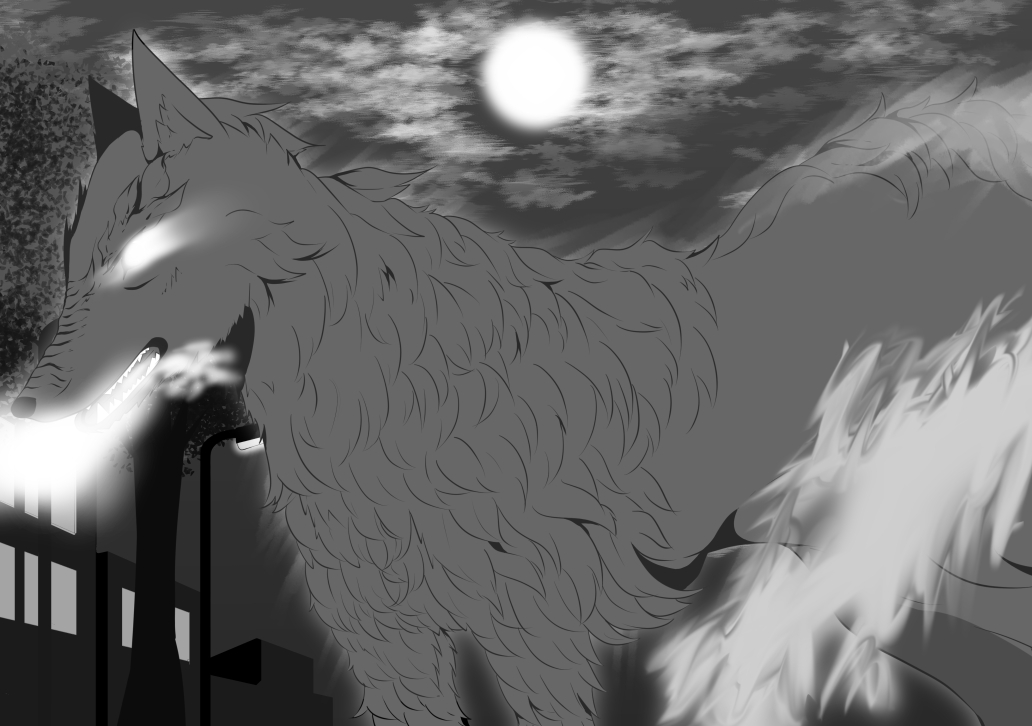

それは、象くらいの大きさをした犬の姿をしていた。街灯にうっすらと照らされたその全身は黒く、目は嫌に青く光っており、尻尾はどういう仕組みか青い炎を纏っている。

「え、何これ。見間違い? 怪奇小説?」

少女は目の前の出来事を把握したが、その唐突な出来事を受け入れることが出来ずにその場に立ち尽くした。

獣は気配に気付いたのか、遠くからでも分かるくらい嫌に赤く光るその眼光を少女の方に向ける。全身から汗を噴き出しながら少女は後ずさろうとして、思わず尻もちをついてしまった。その拍子にポケットに入れていた携帯端末が路に落ちる。

「うそ、誰か嘘って言ってよ……!!!」

少女はかすれた小さな声で、力の限り叫んだが、案の定何も起きる気配がなかった。

「……もう、ほんとに最悪」

獣は徐々に距離を詰めて少女に襲いかかるまでの段取りを着々と進めていく。少女は目を大きく見開いたまま、自分に起きるであろう運命を悟った。

しかし次の瞬間、獣の体を何かが貫通した。そしてその体躯はその貫通した物と一緒に道路の脇に飛ばされてしまう。

獣は断末魔を上げる暇もなく、やがてその動きを止めた。

「な、今度は何よ……?」

何が起きたのかわけが分からぬまま、少女はただ自分が助かったのだということだけは理解した。

全身の力が抜けた少女は動きを止めた獣の方を静かに振り向く。

獣を貫通したものは細長く突起した、槍のようなものであった。少し距離があるのでハッキリとは分からないが、ひどく捻れた形状をしているのは遠目からでも分かった。

「どうしよう、これ」

そう言いつつ、どうしようもないことを頭で理解しながらよろよろと立ち上がると、獣の体は黒い靄を出しながら徐々に透けていき、やがて跡形もなく消えてしまった。突き刺さっていた槍状のものはそのまま重力に従ってカタン、と高い音を立てて地面に落ちる。

「いけない、こんな所まで逃げられてしまうなんて」

石壁の上の茂みから女の子の声がした。少女はその方向を振り向くと、槍目掛けて猛スピードで飛び出すものがいた。寸分違わず槍の前で着地し、静かにそれを拾い上げる。

「これでお勤めは終わり。あ」

何かを思い出したように、茂みから出てきた女の子は辺りを見回す。

「さっき、視界の端に誰かがいたような」

しかし、周囲には人影はなかった。

「気のせい、かな」

女の子はそのまま大きく跳躍して自分の出てきた茂みの中に入ってしまった。

「……あれって、もしかして」

思わず物陰に隠れていた少女は静かに呟いた。

獣のいた公道には、まるで何事もなかったかのように一連の出来事の痕跡が残されていなかった。

それは、象くらいの大きさをした犬の姿をしていた。街灯にうっすらと照らされたその全身は黒く、目は嫌に青く光っており、尻尾はどういう仕組みか青い炎を纏っている。

「え、何これ。見間違い? 怪奇小説?」

少女は目の前の出来事を把握したが、その唐突な出来事を受け入れることが出来ずにその場に立ち尽くした。

獣は気配に気付いたのか、遠くからでも分かるくらい嫌に赤く光るその眼光を少女の方に向ける。全身から汗を噴き出しながら少女は後ずさろうとして、思わず尻もちをついてしまった。その拍子にポケットに入れていた携帯端末が路に落ちる。

「うそ、誰か嘘って言ってよ……!!!」

少女はかすれた小さな声で、力の限り叫んだが、案の定何も起きる気配がなかった。

「……もう、ほんとに最悪」

獣は徐々に距離を詰めて少女に襲いかかるまでの段取りを着々と進めていく。少女は目を大きく見開いたまま、自分に起きるであろう運命を悟った。

しかし次の瞬間、獣の体を何かが貫通した。そしてその体躯はその貫通した物と一緒に道路の脇に飛ばされてしまう。

獣は断末魔を上げる暇もなく、やがてその動きを止めた。

「な、今度は何よ……?」

何が起きたのかわけが分からぬまま、少女はただ自分が助かったのだということだけは理解した。

全身の力が抜けた少女は動きを止めた獣の方を静かに振り向く。

獣を貫通したものは細長く突起した、槍のようなものであった。少し距離があるのでハッキリとは分からないが、ひどく捻れた形状をしているのは遠目からでも分かった。

「どうしよう、これ」

そう言いつつ、どうしようもないことを頭で理解しながらよろよろと立ち上がると、獣の体は黒い靄を出しながら徐々に透けていき、やがて跡形もなく消えてしまった。突き刺さっていた槍状のものはそのまま重力に従ってカタン、と高い音を立てて地面に落ちる。

「いけない、こんな所まで逃げられてしまうなんて」

石壁の上の茂みから女の子の声がした。少女はその方向を振り向くと、槍目掛けて猛スピードで飛び出すものがいた。寸分違わず槍の前で着地し、静かにそれを拾い上げる。

「これでお勤めは終わり。あ」

何かを思い出したように、茂みから出てきた女の子は辺りを見回す。

「さっき、視界の端に誰かがいたような」

しかし、周囲には人影はなかった。

「気のせい、かな」

女の子はそのまま大きく跳躍して自分の出てきた茂みの中に入ってしまった。

「……あれって、もしかして」

思わず物陰に隠れていた少女は静かに呟いた。

獣のいた公道には、まるで何事もなかったかのように一連の出来事の痕跡が残されていなかった。